為什么有些人追星感到快樂?有些人卻不以為然

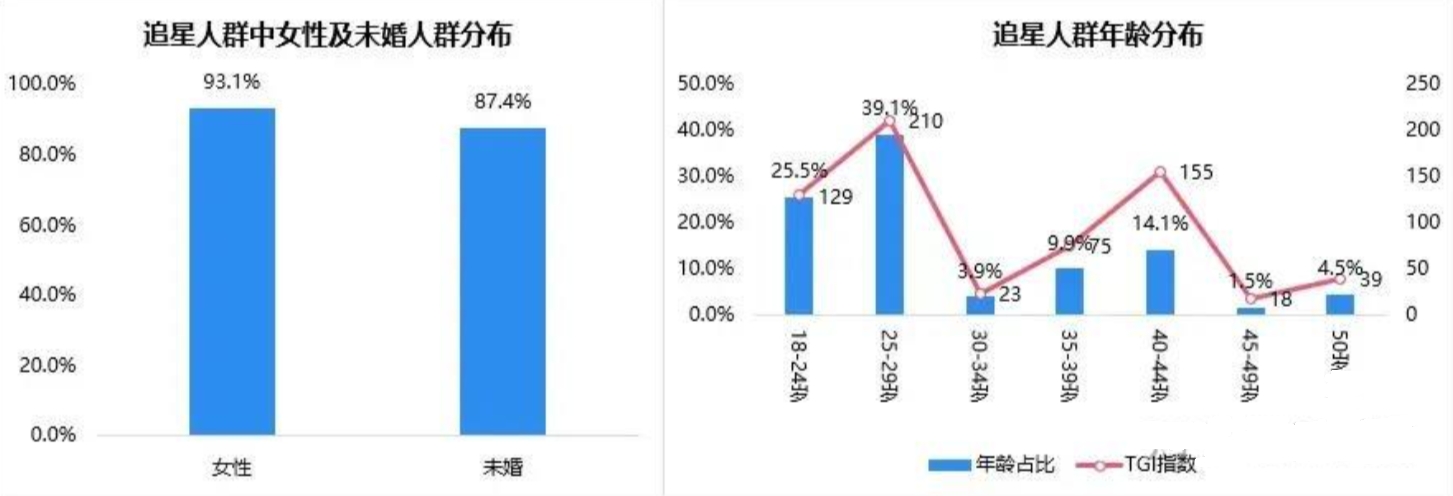

從年齡和性別的角度來看,未婚年輕女性似乎是追星的主要群體。然而,更有趣的是,30歲以后追星的比例會急劇下降。這意味著,大部分追星族集中在學生群體和四十多歲的“媽媽粉”中。那么,追星究竟滿足了這些人群的哪些需求呢?以下通過心理學理論和研究來解釋:

- 歸屬感:提供情感連接與社群支持

許多人在二十多歲和中年時感到孤獨。偶像通過其公眾形象和作品,為粉絲提供了一種虛擬的歸屬感,這就是“擬社會關系理論(Parasocial Interaction)”:Horton和Wohl(1956)首次提出,這是一種單向的、非互惠的情感關系,粉絲通過關注偶像的作品和行為,體驗到類似親密關系的連接。這種關系能減少孤獨感,尤其是對那些缺乏現實社交支持的人。

此外,粉絲團體也為人們帶來認同感。根據社會認同理論(Social Identity Theory),人們通過加入某個團體(如粉絲群體)來增強自尊和歸屬感。追星讓粉絲在認同偶像的同時,也融入了一個共享價值觀的社群,從而獲得歸屬感。

二十多歲的學生剛進入社會,社交圈有限。加入偶像的粉絲群后,他們通過線上交流或線下活動,結識許多志趣相投的人,感受到強烈的歸屬感。

一項2011年的研究顯示,粉絲群體活動(如偶像生日會或應援活動)顯著提升了成員的歸屬感與幸福感(Stever, 2011)。

- 自我認同:反映與強化自我

大多數人在二十多歲時感到迷茫。在一系列不確定中,偶像常成為粉絲的理想化自我或身份標志,幫助他們更清楚地定義自我。

社會比較理論(Social Comparison Theory):Festinger(1954)提出,人們通過與他人比較來了解自己。偶像作為積極榜樣,能夠幫助粉絲建立更明確的自我認同。

自我圖式理論(Self-Schema Theory):Markus(1977)認為,個體的自我概念由與特定價值觀或興趣相關的圖式構成。與偶像分享相似背景或特質的粉絲,可能通過認同偶像強化自我圖式。研究發現,粉絲與偶像共享特征時,更容易形成情感認同,并從中找到對自我身份的確認(Chen, 2020)。

- 意義感:為生活注入目標與動力

偶像的成功故事和個人魅力,讓粉絲感受到生活的意義和奮斗的動力。例如,如果一個與自己背景相似的明星通過努力獲得成功,這對一個不自信的年輕人是極大的鼓勵。

理想自我理論(Ideal Self Theory):Rogers(1959)提出,理想自我驅使個體向更高層次發展。偶像常被視為理想自我的化身,激勵粉絲努力縮小與理想自我之間的差距。

希望理論(Hope Theory):Snyder(1994)認為,希望由目標、路徑和意志組成。偶像的成功經歷為粉絲提供希望,促使他們設定目標并采取行動。

一項2017年的研究指出,偶像的成功故事對年輕粉絲的職業規劃和自我提升有顯著影響(Chung & Cho, 2017)。

- 安全感:創造穩定的情感依賴

偶像提供了一種不會拒絕或傷害的穩定情感依賴,尤其在個體心理脆弱時顯得重要。

依戀理論(Attachment Theory):Bowlby(1969)提出,人類的情感依戀需求不局限于親密關系,也可以投射到虛擬對象(如偶像)。這種情感依戀讓粉絲在面對現實壓力時感到安慰和支持。

控制感理論(Sense of Control):Skinner(1996)指出,個體對環境的可控性感受直接影響其情緒狀態。偶像的形象和作品通常被精心維護,粉絲能夠從中獲得一種“確定性”和安全感。

在面對學業或職場壓力時,一些年輕人會通過關注偶像的音樂、影視或訪談視頻來尋求情感慰藉。偶像傳遞的積極信息讓他們感到穩定和鼓勵,猶如擁有一個始終支持自己的朋友。

一項2016年的研究發現,粉絲對偶像的依賴性關注顯著降低了心理壓力感(Dibble et al., 2016)。

- 審美與卓越的追求:滿足對美與成功的向往

偶像通常擁有卓越的才華、出眾的外貌和積極的價值觀,滿足了粉絲對完美與美好生活的心理需求。

光環效應(Halo Effect):Thorndike(1920)認為,人們傾向于用一個積極特質來推斷他人的整體品質。偶像的“完美形象”讓粉絲在情感上感到愉悅。

補償理論(Compensatory Consumption Theory):在現實生活中無法實現美與成功時,粉絲會通過追隨偶像的成就,獲得替代性的滿足感。

許多二十多歲的年輕人因偶像的健康形象和自律生活受到啟發,開始健身、學會穿搭,不僅提升了自信,也改善了整體生活狀態。

一項2019年的調查發現,粉絲更傾向于支持那些展現“正能量”和高成就的偶像,因為他們能夠滿足粉絲對審美與成功的心理期待(Ko & Kim, 2019)。

綜上所述:

偶像在各個年齡段的人群中產生深遠影響的原因在于,他們能夠滿足人們的核心心理需求,特別是在自我探索和生活調整的重要時期。

無論是剛剛起步的年輕人,還是在中年階段重新尋找人生方向的人,偶像都如同“燈塔”一般。他們通過自身的形象和故事,傳遞希望、歸屬感和動力,為粉絲提供心理支持和精神力量,幫助他們更積極地應對生活中的挑戰和轉折。

文獻來源:

1. Horton, D., & Wohl, R. R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3), 215-229.

2. Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. The Social Psychology of Intergroup Relations, 33-47.

3. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140.

4. Markus, H. (1977). Self-schemata and processing information about the self. Journal of Personality and Social Psychology, 35(2), 63-78.

5. Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality, and interpersonal relationships: As developed in the client-centered framework. In Psychology: A Study of a Science.

6. Snyder, C. R. (1994). The psychology of hope: You can get there from here. Free Press.

7. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books.

8. Skinner, E. A. (1996). A guide to constructs of control. Journal of Personality and Social Psychology, 71(3), 549.

9. Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology, 4(1), 25-29.

10. Chung, H., & Cho, Y. (2017). Impact of K-pop stars on career inspiration of international fans. Asian Journal of Communication, 27(4), 433-450.

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/1325.html

- 發表于 2025-01-03 16:15

- 閱讀 ( 263 )

- 分類:值得推薦

你可能感興趣的文章

- 什么是性壓抑? 405 瀏覽

- 太平天國軍隊統治南京場景是怎樣的? 310 瀏覽

- 為什么我們需要把豬肉煮熟后再食用? 236 瀏覽

- 打乒乓球有什么實用技巧呢? 188 瀏覽

- 什么是“斯金納箱”實驗? 228 瀏覽

- 電商小程序一般建議用什么服務器? 228 瀏覽

推薦問題

- 大額現金公轉私,如何規避監管? 1 回答

- 沒有財務經驗27歲過cpa全科能去企業做財務嗎? 1 回答

- 煮熟后米飯發霉了含有黃曲霉素嗎? 1 回答

- 裁員補償是按扣社保前還是后算,包含公司繳納部分嗎? 1 回答

- 再次當兵入伍好?還是考到了民辦學校繼續讀? 1 回答

- 場外交易指的是什么? 1 回答