如果明朝當初定都在西安或洛陽都比定都北京好,為什么呢?

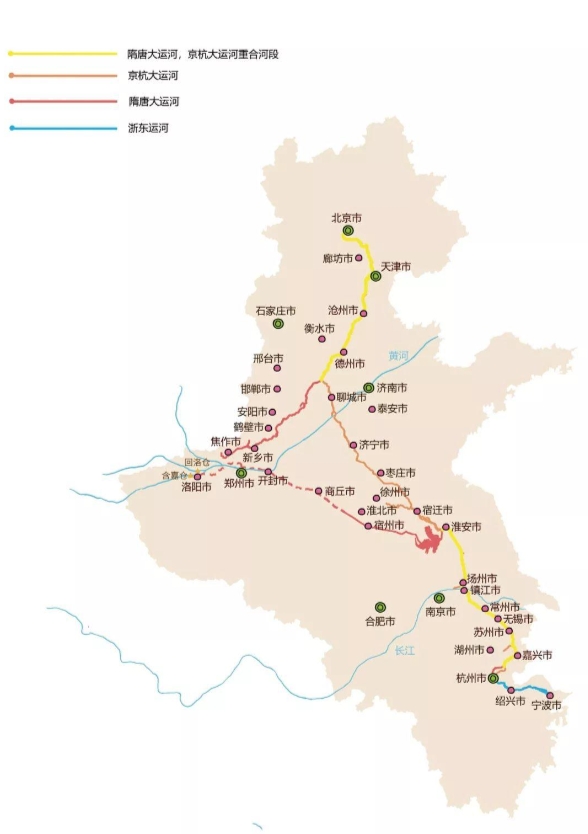

西魏和北周選擇了西安作為他們的都城,隋唐也繼續以西安為都。后梁則定都于開封,五代和北宋沿襲了這一選擇。遼和金把都城設在北京,隨后元明清也延續了這一傳統。選擇都城時,直接繼承往往是更為便捷的選項,與其他因素關系不大。比如一直將西安作為都城,只需要持續清理通往西安的運河,這與保持運河通向北京并無本質區別。

自古以來,國家的資源都集中供養國都。即便有些許劣勢,也能通過首都的集聚效應轉化為優勢。若說北京與西安相比有什么優勢,那就是北方少數民族政權的偏好,金、元、清作為北方民族,理所當然地選擇了北京。

后梁選擇開封為都城,是因為朱溫在汴州發跡,這就像宇文泰在關中崛起一樣。甚至朱棣也曾想回到自己的根據地。

能成為都城的地方自然有其地理優勢,但在眾多具備優越條件的城市中,哪一個應成為首都,歷史上往往采取直接繼承或根據地為都的策略。這是普遍的選擇。

并不是哪個城市失去了作為國都的地理條件,而是因為失去了那個機遇。明朝選擇北京為都,所謂“天子守國門”,實際上是倒果為因。事實上,明朝若定都西安或洛陽,可能比北京更為理想。

明朝選擇北京為都帶來的負面影響包括:京師人口眾多,糧食和運輸壓力巨大,資源有限,供應京師后,邊疆難以兼顧。國力衰弱時,蒙古和女真多次侵擾京師。農民起義時,崇禎皇帝無路可退。

如果選擇西安為都,以天下資源供養都城,陜西不易爆發起義,北方游牧民族也難以威脅京師。當然,糧食和運輸的壓力依然存在。

洛陽或開封作為都城其實是更好的選擇,各方面都能兼顧,并且有足夠的縱深和退路。

有一種說法認為中原沒有天然屏障可供防守。北京靠近長城和燕山山脈,游牧民族常常兵臨城下,因此被認為有險可守。而洛陽和開封則有上千公里的縱深,并隔著黃河,卻被稱為無險可守?

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/1316.html

- 發表于 2025-01-02 11:51

- 閱讀 ( 202 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 古人認為春宮圖可以避火,驅邪 332 瀏覽

- 古代狀元被放到六部一般擔任什么職位? 303 瀏覽

- 在朱標去世后,朱元璋為何最終選擇立朱允炆為繼承人,而不是考慮其他兒子或藩王? 234 瀏覽

- 腫瘤局部注射無水酒精是什么原理? 182 瀏覽

- 人或動物死后發臭的速度和哪些因素有關? 198 瀏覽

- 1930 年魏茨曼的轉移計劃,講什么? 188 瀏覽