唐朝盛世,為什么長安城還會經(jīng)常出現(xiàn)嚴(yán)重饑荒,甚至人吃人的現(xiàn)象?

隨著唐朝逐漸進(jìn)入盛世,關(guān)中地區(qū)人口不斷膨脹,而糧食的缺口也愈加扶搖直上,唐朝初年,長安城每年的糧食缺口約為20萬石(每石42公斤,約合840萬公斤),最高峰時期,缺口達(dá)400萬石(約合1.68億公斤),后來雖然有所回落,但長安城每年的糧食缺口,仍然高達(dá)100萬石(約合4200萬公斤)。

另外長安經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),各國商人很多,本國商人也多,還有沒有地的本地人都需要靠買糧。所以需要從各地調(diào)取糧食入長安。

一般三個方向:

(1)最近的傳統(tǒng)產(chǎn)糧區(qū)關(guān)中

(2)華北平原地區(qū)

(3)新崛起的產(chǎn)糧中心江淮地區(qū)

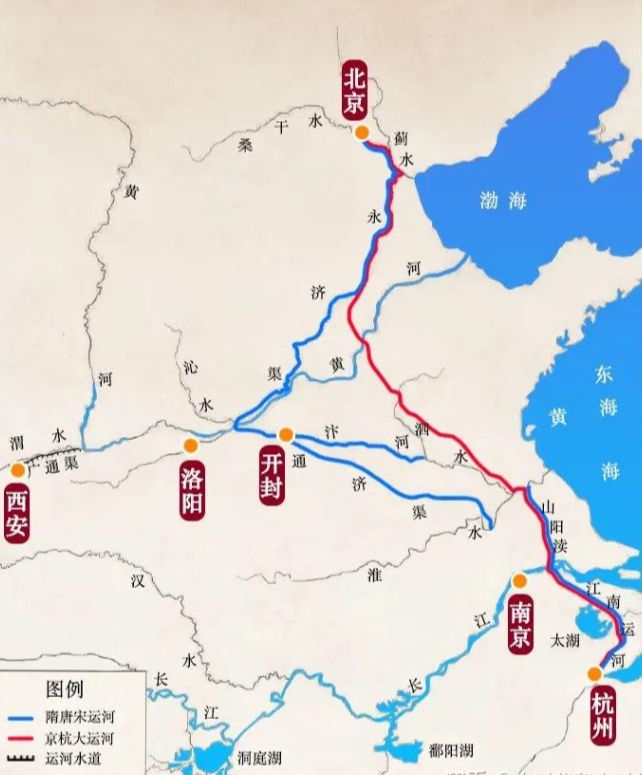

關(guān)中人口稠密連自己都不夠吃了,長時間的開發(fā)關(guān)中糧食產(chǎn)量也下降了,安史之亂華北地區(qū)也破壞了,后期基本上主要靠江淮地區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn),巴蜀地區(qū)補(bǔ)貼一些。古代的交通條件,糧食轉(zhuǎn)運(yùn)難度很大,有河流的地方還好,要是陸運(yùn)能有三分之一到就不錯了。

根據(jù)《舊唐書》的記載,當(dāng)時的糧食運(yùn)輸,僅僅是從洛陽含嘉倉轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)入陜西,1石糧食就需運(yùn)費(fèi)五百文,早期長安城每年運(yùn)糧20萬石,就需要運(yùn)費(fèi)10萬貫;而關(guān)中地區(qū)在高峰期糧食缺口達(dá)400萬石,僅僅從洛陽到陜西一帶的運(yùn)糧費(fèi),就需要200萬貫,這種沉重的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)使得大唐帝國不堪重負(fù),而官吏為了催促運(yùn)糧更是驅(qū)使百姓,使得民怨沸騰。

不僅如此,江淮地區(qū)的糧食、財賦,要經(jīng)由黃河進(jìn)入渭水,通過漕運(yùn)供應(yīng)到長安,但黃河三門峽段非常兇險,“多風(fēng)波覆溺之患,其失嘗(常)十(之)七八。”所以長安餓死人一點都不奇怪,連皇帝都經(jīng)常要去洛陽“就食”呢。

以唐高宗為例,他在位共34年(649-683年),其中就有11年5個月是住在洛陽,其中史書有三次明確提到是因為長安缺糧遷到洛陽“就食”;而在丈夫唐高宗李治去世后,隨后掌權(quán)的武則天在683-705年間,22年間更是有19年住在洛陽,其主要也是因為洛陽更加靠近江淮地區(qū)等糧食主產(chǎn)地,沒有漕運(yùn)之苦。

這也是自唐之后長安不再作為首都的一個原因,逐漸東移了,因為距離新的經(jīng)濟(jì)中心長江中下游平原更近。

--------------(分割線)

永淳元年,關(guān)中及山南州二十六饑,京師人相食;上以關(guān)中饑饉,米斗三百,將幸東都;丙寅,發(fā)京師,留太子監(jiān)國,使劉仁軌、裴炎、薛元超輔之。時出幸倉猝,扈從之士有餓死于中道者。關(guān)中先水后旱、蝗,繼以疾疫,米斗四百,兩京間死者相枕于路,人相食。

但凡皇帝少跑路一天就要餓死人,甚至唐高宗身邊的隨從都在就食的路上餓死了。

唐朝初年經(jīng)歷戰(zhàn)爭摧殘后地廣人稀,此時關(guān)中地區(qū)還是能夠滿足一個都城的糧食需求的,唐太宗曾三次移都洛陽目的是為了封禪和征高句麗和就食無關(guān),但是自唐高宗時開始,唐朝人口經(jīng)過恢復(fù)后,關(guān)中地區(qū)已經(jīng)無法供應(yīng)一個都城的糧食需求,于是乎唐高宗便建洛陽為東都,經(jīng)常攜帶武則天兩口子久居洛陽而不回長安,根據(jù)統(tǒng)計“自唐高宗顯慶二年(657年)建都洛陽后,她和武則天一共在洛陽生活了30余年,而在長安的時間只有10余年,甚至這兩口子生前都是死在了洛陽”,從這點就可以看出關(guān)中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如中原地區(qū),因此長安在唐高宗武則天時期政治地位極速下降,從京師變成了東西兩宅之一“西宅”。

高宗嘗言:兩京,朕東西二宅,帝謂之曰兩都是朕東西二宅也;根據(jù)統(tǒng)計“自唐高宗顯慶二年(657年)建都洛陽后,她和武則天一共在洛陽生活了30余年,而在長安的時間只有10余年,甚至這兩口子生前都是死在了洛陽”

長安在盛唐時期最繁華的時間其實也就是在唐玄宗的最后19年,因為唐玄宗在位44年,居然是只有最后的19年是一直持續(xù)在長安執(zhí)政的,其它時間不是在就食洛陽就是在就食洛陽的路上(從公元736年底唐玄宗從洛陽幸長安到756年被安祿山叛軍攻破長安,玄宗跑路四川)這19年是長安持續(xù)作為唐皇辦公的地方時間最久的都城。

為什么這19年唐玄宗不用為關(guān)中的糧食發(fā)愁?

開元二十一年,裴耀卿提出了改善漕運(yùn)問題的系統(tǒng)措施:

“于河口置一倉,納江東租米,便放船歸。從河口即分入河、洛,官自雇船載運(yùn)。三門之東,置一倉。三門既水險,即于河岸開山,車運(yùn)十?dāng)?shù)里。三門之西,又置一倉,每運(yùn)至倉,即般下貯納。水通即運(yùn),水細(xì)便止。自太原倉溯河,更無停留,所省巨萬。”開元二十九年(741年),韋堅“治漢、隋運(yùn)渠,起關(guān)門,抵長安,通山東租賦。乃絕灞、浐,并渭而東,至永豐倉與渭合。又于長樂坡瀕苑墻鑿潭于望春樓下,以聚漕舟……是歲,漕山東粟四百萬石”

這樣,從運(yùn)河運(yùn)到黃河,再從黃河運(yùn)到渭河河口永豐倉的物資,便可直接由永豐倉經(jīng)過這道漕渠運(yùn)到長安城下,不需要再用牛車運(yùn)往長安了,進(jìn)一步改善了從華陰永豐倉到長安一帶的運(yùn)輸方法。

經(jīng)過了這兩次整治漕運(yùn),關(guān)中地區(qū)才擺脫了糧食危機(jī),因此才有了唐玄宗久居長安19年這樣唐皇持續(xù)在關(guān)中辦公的最輝煌的歲月(可惜最后安史之亂長安淪陷唐玄宗跑路四川,輝煌戛然而止)

歡迎收藏本站,獲取更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。如需轉(zhuǎn)載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/945.html

- 發(fā)表于 2024-09-25 18:44

- 閱讀 ( 488 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 蘇聯(lián)為什么入侵阿富汗? 577 瀏覽

- 雷達(dá)是怎樣探測目標(biāo)的? 248 瀏覽

- 增值稅普通發(fā)票哪些情況下可以退稅? 243 瀏覽

- 什么是典型的苦難教育? 234 瀏覽

- 明朝末年,明軍指揮體系混亂不堪體現(xiàn)在哪些方面? 215 瀏覽

- 運(yùn)動和皮質(zhì)醇有什么關(guān)系? 243 瀏覽

0 條評論

作家榜 ?

-

百科庫

435 文章

百科庫

435 文章

-

妙手回春

190 文章

妙手回春

190 文章

-

百科搬運(yùn)工

168 文章

百科搬運(yùn)工

168 文章

-

財稅知識分享

152 文章

財稅知識分享

152 文章

-

匿名用戶

134 文章

匿名用戶

134 文章

-

Excel搬運(yùn)工

131 文章

Excel搬運(yùn)工

131 文章

-

心理醫(yī)生

118 文章

心理醫(yī)生

118 文章

-

律師有話說

97 文章

律師有話說

97 文章

掃碼關(guān)注微信公眾號