流放僅次于死刑,說明什么?

一、古代流放之地的苦難與寧古塔的深冬

在古代,流放之刑可謂是身陷絕境。流放地通常是東北、海南島、新疆等偏遠之地,景色不如中原繁華。流放者們不僅要面對身份的淪陷,更要承受環境的嚴酷與心靈的折磨。

(1)流放者,在古代社會中,往往被視為命運之輪已然走到了盡頭。他們的未來如同暮色中的斷壁殘垣,再無光明,只剩下被時光遺忘的悲哀。他們的名字,伴隨著罪名的烙印,將在家國間游蕩,如同落葉歸根,再無翻身之日。

(2)寧古塔,這座位于東北腹地的小城,遠在北京之北逾千二百里之遙。它孤零零地坐落于茫茫林海雪原之中,與世隔絕,仿佛是大地上一處被遺忘的角落。那里的寒風凜冽,猶如刀割,四季分明,尤以冬季最為嚴苛,漫長的寒冬足以穿透每一個流放者脆弱的身軀。

(3)寧古塔,這個名字在滿清皇族的史冊上,擁有著特殊的意義。它曾是滿族人馳騁疆場、篳路藍縷的發祥地。即便在那個時代,寧古塔仍舊被重兵把守,顯現出它在帝國邊陲防線上的重要性。然而,對于那些被流放至此的人來說,這片曾經的英雄土地,卻成了他們心中無盡的悲涼之所。周圍的士兵,宛如沉默的雕像,提醒著每一個流放者,他們已身處一個無法逃脫的牢籠。

流放至寧古塔的人們,不僅要忍受著身份的淪喪和精神的折磨,還要與那片荒涼的土地抗爭,與那些看似無邊的森林和野獸為伍。在那里,每一天的生存都是對意志的考驗,每一個夜晚的寒風都在無聲地侵蝕著他們殘存的希望。然而,即使在這樣的絕境中,仍有人以堅韌的意志和不屈的精神,留下了一段段傳奇般的苦難史詩。

二、在清朝的歷史長河中,寧古塔這片位于東北邊陲的土地,見證了無數流放犯的悲慘遭遇。他們被發配到這里,背負著沉重的罪名,面對著艱苦的環境和未知的命運。

(1)流放犯們在寧古塔過著極其艱辛的生活。他們每天都要從事繁重的勞役,如開荒種地、伐木造材、修筑城墻等。工作強度大,條件惡劣,許多人難以承受,甚至因此喪命。即便在短暫的休息時間里,他們也只能蝸居在簡陋的土屋中,忍饑挨餓,缺衣少食。

(2)除了艱難的生存環境,流放犯們還要面對當地披甲人的敵視和排斥。披甲人包括長期駐守在寧古塔的清軍官兵,以及被清朝征服的滿族土著。他們對這些來自關內的罪犯懷有深深的怨恨和不信任,時常欺凌和刁難流放犯,使他們的處境雪上加霜。

(3)即使身處逆境,一些流放犯仍然憑借自己的才智和毅力,為寧古塔的發展做出了重要貢獻。他們利用自己的知識和技能,改良農業生產,引進新的作物和耕作方式;他們參與城鎮建設,修筑道路、橋梁和水利設施;他們還通過文化交流,豐富了當地的精神生活,促進了滿漢民族的融合。

(4)流放犯們的不懈努力,漸漸地改善了披甲人的生活狀況。隨著物質條件的好轉和文化交流的深入,披甲人對流放犯的敵意也慢慢降低。雙方開始建立起互助合作的關系,攜手推動著寧古塔這片曾經的蠻荒之地走向繁榮發展。

清代歷史上,累計有上百萬人次被流放到包括寧古塔在內的東北各地,其中相當一部分被判處"永世不得入關"。這些流放犯雖然背負著罪名,卻以自己的方式書寫了一段悲壯而又不平凡的歷史。他們用汗水和智慧開拓了這片土地,用堅韌和勇氣譜寫了一曲曲感人至深的生命樂章。

三、歷史長河中,有許多因罪被流放的名人,他們雖身處逆境,卻以非凡的胸襟和智慧,在流放之地點燃文明的火種,成為一代傳奇。

(1)北宋大文豪蘇軾就是其中的杰出代表。他因"烏臺詩案"被貶謫至海南島。初到之時,蘇軾發現當地百姓生活十分落后,不會打井取水,不懂耕種之法,只能依靠打獵采集維持生計。面對這樣的狀況,蘇軾沒有消沉和抱怨,而是挺身而出,親自教導當地人打井、開荒、種植。他還根據海南的氣候特點,引進了許多適宜種植的藥材和作物,如荔枝、龍眼、檳榔等,極大地豐富了百姓的物質生活,解決了長期困擾他們的溫飽問題。蘇軾在海南的開拓事跡,使他成為當地人心中永遠的"赤縣先生"。

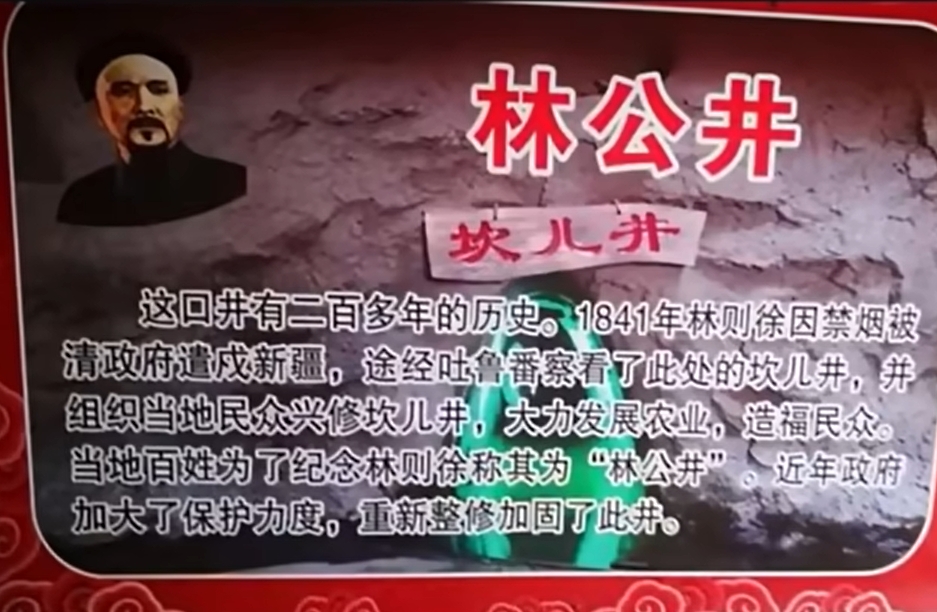

(2)清朝名臣林則徐被流放新疆伊犁期間,也以實際行動推動了當地的農業發展。他深入調查,總結出適合新疆氣候和土壤的耕作方法,并身體力行,帶領當地百姓開荒種植,使大片荒野變成了沃土良田。林則徐還修建水利,開鑿渠道,將河水引入田間,使農業生產得到了極大改善。如今在新疆,仍有以他名字命名的"則徐渠"等地名,成為這位民族英雄不朽功績的見證。

蘇軾、林則徐等流放名人身上,體現了中華民族勤勞智慧、自強不息的優秀品質。他們雖然身陷囹圄,卻始終心系百姓疾苦,以一己之力改善流放之地的落后面貌,帶去文明進步的希望。他們的感人事跡,已經成為一段段膾炙人口的歷史佳話,激勵著后人在困境中奮發向上、造福桑梓的精神。

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/611.html

- 發表于 2024-03-14 09:46

- 閱讀 ( 456 )

- 分類:值得推薦

你可能感興趣的文章

- 自閉癥譜系障礙(autism spectrum disorder, ASD) 471 瀏覽

- 什么情況下,不能罵孩子? 366 瀏覽

- 沾衣十八跌:最高境界是不露痕跡地摔倒對手! 386 瀏覽

- 須鯨和齒鯨的區別? 194 瀏覽

- 子宮肌瘤從“中醫”角度來說是什么原因導致的? 156 瀏覽

- 皮質醇如何調節?吃南非醉茄有用嗎? 287 瀏覽

推薦問題

- 寶寶吃完母乳睡的很短怎么辦? 1 回答

- 面試被問“你的缺點是什么”,該怎么回答? 1 回答

- 寶寶嗓子里經常發出聲,是什么情況? 1 回答

- 寶寶打噴嚏、鼻塞,有大塊鼻屎堵住鼻孔,怎么辦? 1 回答

- 雅思的報名費要多少錢? 1 回答

- 護崽心理很強的媽媽,被公婆說斤斤計較,請問到底誰做錯了? 1 回答