什么樣的人最容易患上癌癥?

長期同一部位的炎癥刺激會增加癌變幾率。

你拿小刀割樹皮,不斷重復的割,那個地方就會長出惡性組織。。

同理,胃癌,肺癌之所以高發,是因為人的胃和肺是最容易受傷的。

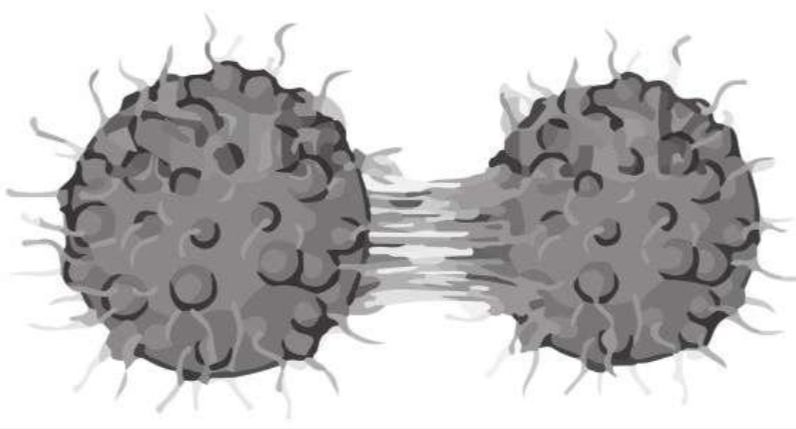

細胞了不斷的受損,又不斷再生修愎,次數多了,再生細胞就容易發生病變。。。

舉個例子,當你重復做某動作時,你會忘了自己是誰,只會機械性照做。

當某個地方習慣性產生新細胞,那它就會不受控制,一直再生下去。

因此,想不得癌癥,你要清楚什么動西會刺激你。

你一吃辣,就便秘,拉稀,只要你不改,神仙也救不了。

補充一下

人體一些組織,如肌肉,肥肉,頭發,指甲等,這些細胞增多是人體正常生理現像。

說白了,這是大腦中心給他們的任務。

但是,胃啊,肺啊不一樣啊,正常人,誰突然之間長肺啊( 生長發肓不算)。

生活方式是決定哪些人患癌癥的一個重要因素。

有些研究計算出,超過一半的病例是由我們可以采取措施解決的事情引起的,主要是吸煙、飲酒過度和飲食過量。

從出生到 40 歲之間,男性患癌癥的概率約為 1/71,女性為 1/51,但到了 60 歲以上,男性患癌癥的概率提高到 1/3,女性變成 1/4。

80 歲長者患癌癥的可能性是青少年的 1000 倍。

你每天都有 5 次得癌癥的機會,帶你深入了解癌癥到底是什么。

「我們是身體。它們出了錯。」——湯姆·盧波克(Tom Lubbock),

《若無另行通知,我還活著》(Until Further Notice, I Am Alive)

癌癥是我們大多數人最害怕的疾病,但這種恐懼,基本上是近來才出現的。

1896 年,剛創刊的《美國心理學雜志》請人們說出自己最害怕的健康危機,幾乎沒有人提到癌癥。

白喉、天花和肺結核是最令人擔憂的疾病,但對普通人來說,就連破傷風、溺水、被患狂犬病的動物咬傷或是遭遇地震,也遠比癌癥可怕。

一部分原因是,過去的人們通常活得不夠長,來不及大批量地患上癌癥。

正如一位同事對《眾病之王:癌癥傳》(The Emperor of All Maladies)的作者悉達多·穆克吉所說,「癌癥的早期歷史是,癌癥就沒有太多的早期歷史」。

不是說癌癥完全不存在,而是人們并未把它看成一種自己可能會患上的可怕東西。

從這個意義上說,它很像現在的肺炎。

肺炎仍然是第九大常見死因,但幾乎沒人會非常害怕因它而死,因為我們往往會把肺炎與行將就木的虛弱老年人聯系在一起。

在很長一段時間里,癌癥也是這樣。

隨著 20 世紀的到來,一切全都變了。

從 1900 年到 1940 年,癌癥這一死亡原因,從第 8 位躍升至第 2 位(僅次于心臟病),并從此為我們的死亡感知投下了陰影。

今天,大約 40% 的人會在生命的某個時刻發現自己患上了癌癥。

更多的人會在不知情的情況下患病,并先死于其他原因。

例如,60 歲以上的男性中有一半、70 歲以上的男性中有 3/4 的人死前從來不知道自己患有前列腺癌。

事實上,研究表明,如果所有男性都活得足夠長,全都會得前列腺癌。

20 世紀的癌癥,不僅令人感到恐懼,也成了人的恥辱。

1961 年,美國一項針對醫生的調查發現,10 個醫生里有 9 個在病人身患癌癥時沒有告知他們,因為患者對癌癥懷有太大的恥辱感和恐懼感。

大約在同一時間,英國進行的調查發現,大約 85% 的癌癥患者希望知道自己是否快要死了,但 70%~90% 的醫生無論如何都拒絕告訴他們。

我們傾向于認為癌癥是一種會感染的東西,就像細菌感染一樣。

事實上,癌癥完全是內發的,是身體自身的問題。

2000 年,《細胞》雜志發表了一篇具有里程碑意義的論文,特意列出了所有癌細胞都具備的六種屬性,即:

它們無限制地分裂;

它們的生長沒有方向,也不受激素等外部因素的影響;

它們參與血管生成,也就是說,它們欺騙身體為之供血;

它們無視任何停止生長的信號;

它們能抵擋細胞凋亡(即程序性的細胞死亡);

它們會轉移,或擴散到身體的其他部位。

說到底,癌癥就是你自己的身體竭盡全力要殺死你,它是未經許可的自殺。

「所以,癌癥不是傳染性的,」在荷蘭烏得勒支新建的馬克西瑪公主兒童癌癥中心,兒科血液腫瘤學創始臨床主任約瑟夫·沃姆爾(Josef Vormoor)博士說,「它們是你自己攻擊自己。」

沃姆爾是我的老朋友,我最初認識他,他還在紐卡斯爾大學北方癌癥研究所當主任。

2018 年夏天,馬克西瑪公主兒童癌癥中心剛開張不久,他就加入了。

癌細胞和正常細胞一樣,只是它們瘋狂地激增。

因為表面上很正常,身體有時無法檢測到癌細胞,也不會像對外來因素那樣引發炎癥反應。

這就是說,大多數癌癥在早期階段不痛,也看不見。

只有當腫瘤長大到壓迫了神經或形成腫塊時,我們才意識到出了問題。

有些癌癥可以在數十年后才顯現。

還有一些完全不顯現。

癌癥跟其他疾病很不一樣,它的攻擊往往無休無止。

戰勝癌癥幾乎總是來之不易,而且往往還會付出重大的代價,犧牲受害者的整體健康。

面對猛攻,它會撤退、重組,并以更有力的形式伺機再來。

即使表面上失敗,它也可能會留下「沉睡」細胞,這些細胞可以在休眠多年后再次煥發生機。

最重要的是,癌細胞是自私的。

正常而言,人體細胞完成任務后,就接受其他細胞的指令,為了身體的健康而死亡。

腫瘤細胞不這么做,它們只為了自己的利益而擴散。

「它們在演化中獲得了免遭發現的能力,」沃姆爾說,「它們可以不受藥物影響,它們能產生抗性,能招募其他細胞來幫助自己,能進入冬眠狀態等待更好的條件。凡是能增加我們殺死它們難度的事情,它們都能做。」

我們最近才發現,在癌癥轉移之前,它們能夠為侵入遠端目標器官做好準備,其機制大概是采用了某種化學信號的形式。

「這也就是說,」沃姆爾說,「當癌細胞擴散到其他器官時,它們不是懷著碰碰運氣的念頭猛地跳過去,相反,它們已經在目標器官建立了基地。為什么某些癌癥會轉移到某些器官(通常在身體的遠處),這始終是個謎。」

我們必須不時地提醒自己,我們這里說的是細胞,它們沒有大腦。

它們不是故意用心險惡,不是在密謀弄死我們。

它們所做的一切,跟所有的細胞沒有兩樣,它們只是為了生存。

「世界是個充滿挑戰的地方,」沃姆爾說,「所有的細胞都演化出了一整套用來保護自己避免 DNA 破壞的程序。它們只是在按程序做事。」

或者,像沃姆爾的同事奧拉夫·海登萊希(Olaf Heidenreich)對我所做的解釋:「癌癥是我們為進化付出的代價。如果我們的細胞不能變異,我們就永遠不會得癌癥,但我們也無法演變。我們將永遠一個樣。在實踐中,這意味著,盡管演變有時對個體來說很艱難,但總體來說,它對物種有益。」

實際上,癌癥不是一種疾病,而是 200 多種病因不同、預后不同的疾病套裝。

80% 的癌癥,也就是眾所周知的惡性腫瘤(carcinomas),產生于上皮細胞——也就是構成皮膚與器官膜的細胞。

例如,乳腺癌并不是在乳房內隨機生長,而是通常從乳管開始。

上皮細胞對癌癥特別敏感,據信是因為它們分裂迅速且頻繁。

只有大約 1% 的癌癥是在結締組織中發現的,這類的癌叫作肉瘤(sarcomas)。

癌癥首先是個年齡的問題。

從出生到 40 歲之間,男性患癌癥的概率約為 1/71,女性為 1/51,但到了 60 歲以上,男性患癌癥的概率提高到 1/3,女性變成 1/4。

80 歲長者患癌癥的可能性是青少年的 1000 倍。

生活方式是決定哪些人患癌癥的一個重要因素。

有些研究計算出,超過一半的病例是由我們可以采取措施解決的事情引起的,主要是吸煙、飲酒過度和飲食過量。

美國癌癥協會發現,超重與肝癌、乳腺癌、食管癌、前列腺癌、結腸癌、胰腺癌、腎癌、子宮頸癌、甲狀腺癌和胃癌(簡而言之,也就是身體的所有部位)的發病率之間存在「顯著相關性」。

體重怎樣讓天平失去了平衡,我們完全不理解,但情況看起來的確如此。

環境接觸也是癌癥的一個重要來源,甚至比我們大多數人意識到的更重要。

第一個注意到環境與癌癥存在相關性的人是英國外科醫生珀西瓦爾·波特(Percivall Pott), 1775 年他便指出,陰囊癌在煙囪清潔工中格外普遍——事實上,這種疾病簡直可謂是這份工作的職業病,因此被稱為「煙囪清潔工癌」。

波特在《白內障、鼻息肉和陰囊癌等的外科觀察》(Chirurgical Observations Relative to the Cataract, the Polypus of the Nose, the Cancer of the Scrotum, Etc.)中考察了煙囪清潔工的困境,不光確認了癌癥的環境來源,還在一個對窮人漫不經心的艱難時代,向煙囪清潔工這一凄涼群體表現出了同情。

波特記錄道,從孩童時期開始,清潔工們「就頻遭殘忍對待,在寒冷和餓肚子;他們被推進狹窄、有時還發燙的煙囪里,身上碰得青一塊紫一塊,被燒傷,甚至喘不上氣來;等他們到了青春期,特別容易患上一種最討厭、最痛苦也最為致命的疾病」。

波特發現,癌癥的病因是掃煙囪時陰囊皺褶里積聚的煤煙。

每個星期好好洗一次澡,就可防止癌癥的發生,但大多數清潔工就連每個星期洗一次澡的條件都沒有,直到 19 世紀末,陰囊癌始終是個問題。

今天,沒有人知道,因為基本上不可能判斷,環境因素到底在多大程度上導致了癌癥。

根據一項估計,當今世界有著超過 80,000 種商業化生產的化學品,其中 86% 從未檢測過對人類的影響。

我們甚至不太了解身邊放置著多少有益或中性的化學物質。

2016 年,加州大學圣地亞哥分校的彼得·多瑞斯坦(Pieter Dorrestein)接受《化學世界》(Chemistry World)雜志記者采訪時表示:「如果有人問,人類棲息地中最豐富的 10 種分子是什么?沒人能回答。」

在所有可能對于我們有害的物質中,只有氡、一氧化碳、煙草煙霧和石棉得到過真正廣泛的研究。

其余基本上是猜測。

我們吸入大量甲醛,而甲醛多用于阻燃劑和黏合家具的膠水。

我們還生產并吸入大量的二氧化氮、多環烴、半有機化合物和各種微粒。

就連烹調食物和燃燒蠟燭也會產生有害的微粒。

雖然沒人能說出空氣和水中的污染物對患癌有多大的影響,但據估計可能高達 20%。

病毒和細菌同樣會導致癌癥。

2011 年,世界衛生組織估計,在發達國家,約有 6% 的癌癥是由病毒引起的,而在低收入和中等收入國家,純粹由病毒引發的癌癥多達 22%。

這曾經是個非常激進的觀念。

1911 年,紐約洛克菲勒研究所剛拿到資質的研究員佩頓·勞斯(Peyton Rous)發現一種病毒會導致雞患癌癥,但同僚們對他的發現嗤之以鼻。

在反對甚至嘲笑聲中,勞斯放棄了這個設想,轉向了其他研究。

直到 1966 年,也即他做出發現半個多世紀后,諾貝爾獎才正式對他給予了肯定。

我們現在知道,宮頸癌(由人類乳頭瘤病毒引起)、某些類型的伯基特淋巴瘤和肝癌,還有其他若干種癌癥,病原體都是罪魁禍首。

據估計,病原體可能要為全球所有癌癥的 1/4 負責。

有時,癌癥似乎異常隨機。

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/554.html

- 發表于 2024-02-06 09:18

- 閱讀 ( 458 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 電子自旋的發現 304 瀏覽

- 個人養老金的實質是什么? 228 瀏覽

- 在朱標去世后,朱元璋為何最終選擇立朱允炆為繼承人,而不是考慮其他兒子或藩王? 233 瀏覽

- 谷歌有哪些業務是已經退出中國市場的?谷歌目前在中國的業務有哪些? 221 瀏覽

- 為什么說上流社會最下流? 207 瀏覽

- 龍卷風的等級劃分? 21 瀏覽

推薦問題

- 我接手的公司有幾十萬的暫估 又不想交稅(讓我直接按照暫估報所得稅年報) 在5.31號之前也拿不回來成本票 后續這個暫估該怎么處理 5.31號后開回來的成本票還能沖暫估嗎?(根據 小企業會計準則 ) 1 回答

- 開票是不是都要插進稅控盤? 1 回答

- 商貿行業一般納稅人 ①廠家給予返利直接抵扣下一次進貨款,按照折扣后金額開具發票,不開具紅字返利發票,今年10月份返利20多萬。經銷商收到發票按實際開票金額做庫存商品入庫,應該如何做賬體現返利并規避風險呢? ②因為廠家返利后,商品進貨單價下降,經銷商的對外銷售單價也隨之下降,因此按收到的進項發票做庫存商品入庫,并非按折扣前的金額,這樣做有問題吧? 1 回答

- 西方歐美國家沒有圣人孔子和儒家思想,為什么還能長幼有序,父子有親? 1 回答

- 孩子看到零食不給他買就撒嬌哭鬧,怎么解決? 1 回答

- 時間感知障礙癥患者因誤判時間違約,法律責任需考慮病理嗎? 1 回答