【已解決】 為什么感覺歐美AI比我們強?

如果說數學物理化學工程是因為西方國家比我們早發展幾百年,那為什么AI這種新興學科最近十年的進展大多數都是歐美做出來的:比如DeepMind,OpenAI。華人的巔峰貌似只有RESNET?我一直覺得AI中國人很厲害,但是最近幾個國外突破性進展有點讓人疑惑,希望有大佬給解答一下。

最佳答案 2023-03-11 15:31

因為AI不是近十年才出現的新興學科。其積累在幾十年前就開始了。

那幾個老巨頭,Hinton今年75,LeCun今年60。他們年輕的時候就是AI領域的引領者了。國內這個歲數的研究者,年輕的時候普遍還在“填補國內XXX領域的空白”。

另外,巨頭們的門生也是在幾十年中不斷開枝散葉的。今天Ilya Sutskever帶領OpenAI搞大新聞。不要忘了,他是AlexNet(注意,這已經是十年前了)的作者之一,是Hinton的學生。

學術這個東西是有明顯的師承的。武林看到武當七俠威震江湖的時候,情不自禁感慨武當功夫天下第一。但是不要忘了,武當今日的輝煌,是從張三豐練童子功開始的。

你把AI想象成一個小孩,

歐美的AI屬于精英教育路線,出生后家里就一路砸錢供他讀書讀到博士。等到畢業之后,一出場就王炸,驚艷全場。

中國的AI屬于功利教育路線,出生就接受生存教育,養到15歲,就開始逼著他想辦法給家里掙錢。學的都是如何市場化的技巧。

所以你看到谷歌的圍棋,波士頓動力的機器狗,到現在ChatGPT他們都有同樣3個特性;1,默默燒錢,蟄伏多年;2,一鳴驚人,出來都是王炸;3,靠技術基建掙錢,看不到直接盈利的模式。

再看我國,14年我在百度度秘團隊(小度前身),機器人剛學會基本對話,就開始找盈利場景。于是出現了小度AI及其家電衍生物。18年加入阿里達摩院,對話機器人剛能說話,就轉向阿里小蜜客服機器人。無人駕駛剛開始學會在開放道路上低速行駛,只會認路認障礙物,就開始搞無人車配送。22年加入字節,又是NLP搞機器人客服。說起來我在中國最頂級的3家公司搞AI都十年了,其實每個公司都是在2年左右,產品剛有雛形,技術和產品就被迫為業務目標服務。

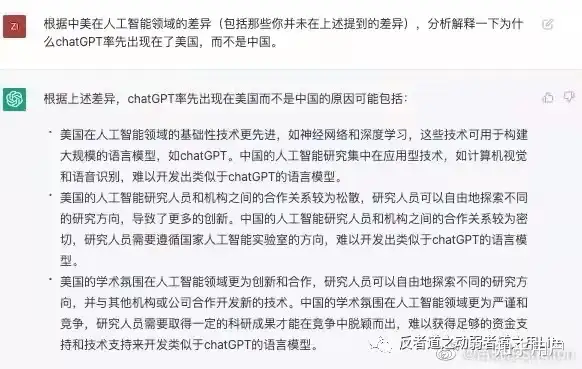

前不久CHATGPT爆火,不少咨詢公司找我做分享,他們并不關心中國現有的技術到什么層面,中美最大的差異從哪來……他們的問題依然是AI怎么賺錢,有哪些業務機會。

現在中國AI從業者面對老板/投資人的處境,就像一個想從村里走出去求學的年輕,他每經過一個路口,就有一群大爺大媽,懟著他的鼻子問“咦~~~讀博士花那么多錢有啥用唻~能掙錢不~~還不如牛二娃去廠里打螺絲~3年就給起了新房子~~~”。

你問“為什呢感覺歐美的AI比我們強?”,

出于業者的自尊心和對企業的維護,在公開場合我會說“中國AI更傾向于業務應用和商業化的能力”。

在夜深人靜的時候我內心的聲音是“人的命運在子宮里就注定了,機器人也不可幸免”。

感謝您的支持,請隨意打賞。您的贊賞將鼓勵我繼續創作!

- 1 關注

- 0 收藏,895 瀏覽

- 匿名 提出于 2023-03-11 15:29

掃碼關注微信公眾號

相似問題

- 東方紅5號與東方紅4號有何不同? 1 回答

- 電子載體在微生物發酵中如何影響產物的生成? 1 回答

- 電解質鹽溶液的pH值與濃度有何關系? 1 回答

- 建筑物的醫療保健性能應該如何評估? 1 回答

- 為什么有些傳統儀表盤的油表不直觀、不準確? 1 回答

- 無線HDMI傳輸頻段和矩陣對無線投影的效果有何影響? 1 回答