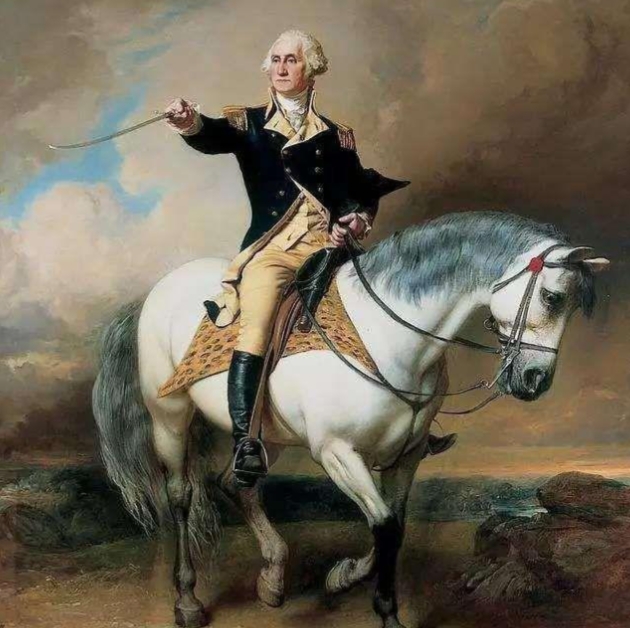

如何評價美國國父喬治·華盛頓?

1783年的華盛頓,可以做一個掌握十三州外交、軍事權力的立憲皇帝,也可以做一個割據(jù)一方的土皇帝,但絕無可能成為獨霸十三州的專制皇帝。當然,更有可能的是連這也做不成,反而讓美國像拉美那樣陷入軍閥割據(jù)混戰(zhàn)的考迪羅時代。這是美國的國情所決定的。

華盛頓不愿冒著全國陷入軍閥混戰(zhàn)、自己身敗名裂的危險,去當一個責任大于權力的立憲皇帝,或者割據(jù)一方的土皇帝,寧可回弗農(nóng)山莊去做土豪、對幾百個黑奴行使超過皇帝的生殺予奪大權。畢竟,他后來就是不愿繼續(xù)做一個責任大于權力、動輒得咎的總統(tǒng),才辭職不干的。這是華盛頓的個人性格(鄙夷者可以說是弱點,崇拜者可以說是品德)決定的。有人說什么帝位的誘惑如何如何,但此帝位不等于彼帝位,且華盛頓的性格就是如此。

吹捧華盛頓的個人因素,等于是無視了美國當時其他的人及他們從先輩那里繼承下來的全部經(jīng)驗和教訓,把美國的體制說成是全部依賴于華盛頓一人。反觀之,否認華盛頓的個人因素,就把歷史完全宿命論化了,實際上歷史可能走向別處,華盛頓大概率成事不足、但讓美國拉美化卻并不困難、也即想要敗事則能力有余。無論如何,華盛頓沒有嘗試稱帝稱王,客觀上有利美國避免拉美化。

首先,大陸軍總兵力最多時號稱三萬多人,但到了1783年就只剩下兩萬出頭,而且分散在各地;其中華盛頓本人從未指揮超過1.5萬人。大陸軍并不是華盛頓的私兵。華盛頓如果舉兵,手上最多也就一萬多人。

當然,因為大陸會議拒絕保留大陸軍,而且大陸軍解散后軍餉無著、官兵滿腹怨言,所以華盛頓如果以利益誘惑官兵叛亂來支持自己,還是很有機會推翻大陸會議的。同時大陸軍再差也是當時十三州唯一的正規(guī)軍,在正規(guī)作戰(zhàn)中擊敗其他任何武裝團體都是不難的,這從后來華盛頓當總統(tǒng)時派兵平定西部各地叛亂(所謂威士忌叛亂)中就可以看出。所以,華盛頓如果真圖謀不軌,開頭確實可以橫行一時。

然而,接下來的情況如何呢?當時美國正逢革命之后,愛國者全民皆兵、且其中許多人強烈反對君主制。各州議會控制下的民兵不下20萬人,能日常維持的也有10萬人,持槍者更多。當然,此時北美也存在君主派(主要是當時除了尼德蘭聯(lián)合省和波蘭立陶宛聯(lián)邦的經(jīng)驗,根本沒有共和制能支配如此龐大國家的例子——當然,尼德蘭和波蘭立陶宛也是共和/君主的混合體制),然而不幸的是大部分君主派都是效忠派,剩下的君主派里主張邀請霍亨索倫家族成員的人都比擁戴華盛頓的人多;英王作為數(shù)百年正統(tǒng)君主在美國尚且能夠得到大批效忠派支持,華盛頓的群眾基礎尚不如英王。在這種情況下,背后沒有一個行政機關(當時美國也沒有這樣良好的行政機關,否則大陸軍根本不會缺乏軍餉、陷入困境,華盛頓反而無從起兵了)要如何籌措糧餉、推行統(tǒng)治?在這方面,華盛頓還不如西屬美洲的軍閥,因為沒有中央集權的殖民地行政官僚系統(tǒng)可以利用。如果只依靠大陸軍軍官和民間的崇拜者,華盛頓很快就淪為一個地方支配者了;英國等各列強也不會支持他,甚至喬治三世還大可以派代理人回來整合反華盛頓的派別反攻倒算。當然,各州議會也缺乏財力和軍事人才,很可能無法組織反攻消滅“獨夫民賊”華盛頓,但是華盛頓也不要想對各州議會進行掃蕩,因為分散的軍隊會陷入民兵游擊戰(zhàn)的打擊,結果不會好于薩拉托加的柏高因所部英軍。再退一萬步說,就算能夠擊潰民兵,也不等于可以讓當?shù)厝饲谌A盛頓“皇帝”、更談不上能推行統(tǒng)治,例如威士忌戰(zhàn)爭中雖然13000聯(lián)邦大軍輕松碾壓了起義者,但最后酒稅也沒收上來。

那么,看來比較好的辦法是同各州議會妥協(xié),至少同一部分議會進行妥協(xié),爭取他們的承認,至少要爭取自己的支持者分裂出來建立對立的代表機關。那么現(xiàn)在我們的華盛頓就不得不建立一個立憲政府了。立憲派華盛頓就必須承認各州白人精英傳統(tǒng)上的自治權,不得侵犯他們的自由,最好也不要侵犯新英格蘭各州在革命中驅逐效忠派大地主獲得的革命成果。顯然,立憲派華盛頓在這方面妥協(xié)的越多,他能控制的區(qū)域也就越大,最終成功消滅死硬共和派分子抵抗的概率也就越大。最終,各州懾于大陸軍的軍力,華盛頓懾于各州的抵抗力量,或許會達成恐怖平衡:華盛頓將會獲得整個十三州邦聯(lián)的外交、軍事(大概一兩萬人的常備軍)以及與之相關的一部分行政權力,對外代表十三州整體,就像波蘭國王或者尼德蘭聯(lián)合省的世襲執(zhí)政一樣(這種制度在18世紀稱為立憲君主制,但20世紀一般稱為二元君主制);各州議會或其代表組成的帝國國會允諾給予華盛頓一定的財力,換取華盛頓允許各州內政完全自治;司法方面,大概還是會以沿用過去英國的習慣法體系為主。

以上對美國來說最好的結果。比較糟糕的結果就是美國變成拉丁美洲,比如說拉普拉塔聯(lián)合省,而華盛頓則淪為羅哈斯。更糟糕的結果(當然對美國國民來說不一定)是美國陷入軍閥混戰(zhàn)后,人民對革命大失所望,把喬治三世或其王子重新請回國,效忠派們也隨之回國,十三州最終變成了大英帝國的一個自治領。

在最好情況下,立憲派華盛頓似乎獲得了勝利,雖然他的權力不過跟OTL的總統(tǒng)差不多大,但畢竟成功讓自己和親戚的后代稱王稱帝了。如果他死后美國沒有變成波蘭立陶宛聯(lián)邦那樣的選君制,也許他的親戚后代也可以利用各種機會加強王權,說不定最終實現(xiàn)專制(雖然可能性很小)。也許,他的王冠能傳到今天,雖然他沒有親生的兒子。然而,華盛頓個人愿意冒著身敗名裂、英王復辟的危險去爭取做一個權力不大于OTL總統(tǒng)的立憲君主么?也許別人在別的情況下是會的,可是華盛頓在擔任總統(tǒng)時期的經(jīng)歷告訴我們,華盛頓這個個體不管為什么是不會去這樣做的。雖然在弗農(nóng)山莊支配黑奴的過程告訴我們,華盛頓的權力欲并不小于其他人,但是他的性格并不是一個愿意為了立憲君主權力而冒如此大風險的帝制狂。正因為這一個人性格,華盛頓成功避免了嘗試稱帝的鬧劇,這對于今日美國當然是一件好事。

歡迎收藏本站,獲取更多優(yōu)質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/865.html

- 發(fā)表于 2024-09-16 22:41

- 閱讀 ( 255 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 嬰幼兒脊柱發(fā)育黃金期是什么時候? 397 瀏覽

- 俄烏戰(zhàn)爭的五個關鍵維度是什么? 462 瀏覽

- 為什么餐飲業(yè)可以開具增值稅專用發(fā) 票,但不得抵扣進項稅額? 212 瀏覽

- 嬰兒解剖標本,這是什么切片啊?冷凍嗎? 186 瀏覽

- 茅臺始終沒認識到,茅臺其實是一個奢侈品品牌。 229 瀏覽

- 秦嶺淮河一條線,南吃大米北吃面。 到底是吃米好還是吃面好? 237 瀏覽