中東和解,美國秩序為何崩塌?

如果說美國在政治上團結盟友的方式,是制造地區敵人。那么在經濟領域,美國采取的則是經濟輸血的策略、籠絡人心。

例如在歐洲,二戰結束后美國為西歐提供了價值超過132億美元的援助,也就是“馬歇爾計劃”,幫助歐洲重建了重化工業。

在馬歇爾計劃的幫助下,1951年英國、法國和西德等國人均GDP水平恢復至二戰前。從此歐洲人對美國是感恩戴德,并且開始全盤接受美國價值觀。

在東亞,上世紀60年代美國為恢復日本經濟、壓制日本國內的共產運動,開始向日本轉移勞動密集型與部分資本密集型產業,例如電子與半導體工業。

后來不僅是日本,像韓國、中國臺灣、新加坡地區,也都相繼成為美國產業轉移的重要地區。

而這些地區“吃了美國的奶,自然就要認美國這個娘”。

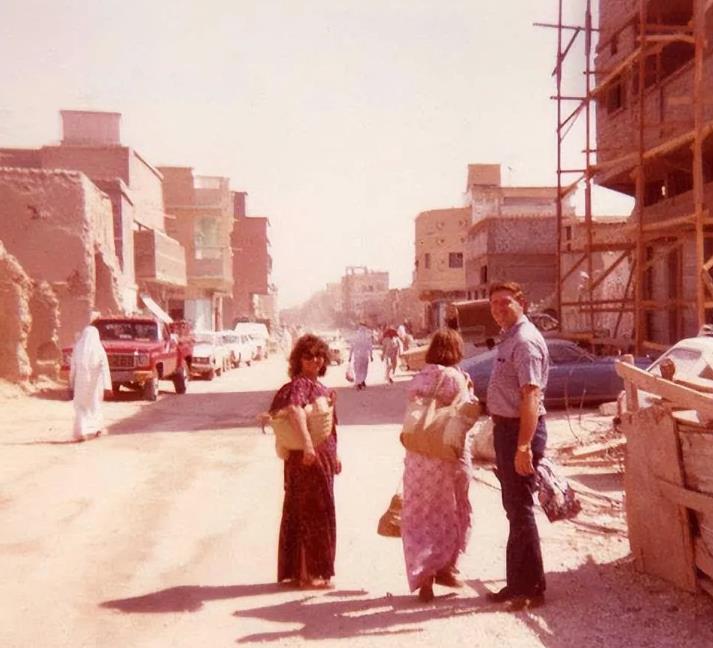

在中東地區,美國不只是建立“石油美元”這么簡單,還一手扶植起了中東的石油工業。

例如,沙特的國有石油公司“沙特阿美”,早年間就是美資一手建立起來的。

上世紀70年代,沙特王室要將沙特阿美收歸國有,但是美國為了籠絡和沙特的關系,始終沒有撤走公司里的美國工程師。

并且,美國還和沙特阿美簽訂長期供油合同,將石油美元親自送到沙特王室手里,換來了沙特對美國的友好。

所以總結一下,美國控制同盟的手段有兩個:

在政治上,樹立像伊朗這樣的地區靶子,逼迫盟友綁架在美國的戰車上,以換取安全保護。

在經濟上,采取像馬歇爾計劃這樣的方式,為盟友輸血,讓你意識到和美國同盟存在經濟利益;

這是一種“胡蘿卜加大棒”的策略。

也可以說曾經美國,是“既要征服盟友的人、又要征服盟友的心”,不可謂不高明。

但是幾十年過去,今天的美國在執行上述手段時,卻逐漸走了樣兒。

沒了“胡蘿卜”,全是“大棒”。

這主要是因為美國自身實力衰落,無法再繼續向盟友輸血,反而開始吸血,搞“美國優先”。

例如在過去的幾年里,我們相繼看到美國要求日韓分擔更多軍費——駐韓軍費從每年10億美元提升至50億美元;日本則要在5年內為駐日美軍多掏1萬億日元。

同時美國推出《芯片法案》,收回曾經分享給日、韓、臺的半導體產業;

推出《通脹法案》,收割歐洲重化工業和制造業。自去年這一法案通過以來,已有超過900億美元投資涌入美國。

而在中東,美國自己發展出來的頁巖油產業,讓美國從石油凈進口國變成凈出口國,也讓美國和中東國家,從合作關系走向競爭對手。

不愿再給盟友分享經濟利益,反而主動收割盟友,帶來的結果自然是美國與盟友們“離心離德”。

而美國這方,為了鞏固同盟、繼續掌控全球,只能將軍事手段這個“大棒”揮舞到極致。

所以最近幾年我們能看到,美國在世界上四處煽風點火,制造伊核問題、朝核問題、俄烏沖突……

看起來美國是很有能力,能四處挑起爭端。

但本質上,這是美國心虛的體現。

正所謂“上兵伐謀,下兵攻城”,美國發覺其同盟體系出現裂痕,不得已用軍事手段強行補救,這是最后、也是最差的手段。

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/66.html

- 發表于 2023-03-24 23:59

- 閱讀 ( 743 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 蔬菜和肉類可以開增值稅專用發票嗎? 221 瀏覽

- 美國的服務業和工業的收入情況怎么樣? 193 瀏覽

- 虎鯨的眼睛在哪里? 158 瀏覽

- 什么樣的孩子能成為學霸? 197 瀏覽

- 為什么冰箱可以24小時運作,而空調連續開幾個小時需要關掉休息? 112 瀏覽

- 辛亥革命時八旗為什么不為了鐵桿莊稼站出來集體反抗? 147 瀏覽