黃河的魚是怎么生存的?

作為脊椎動物,魚類也是需要睡覺、休息的。

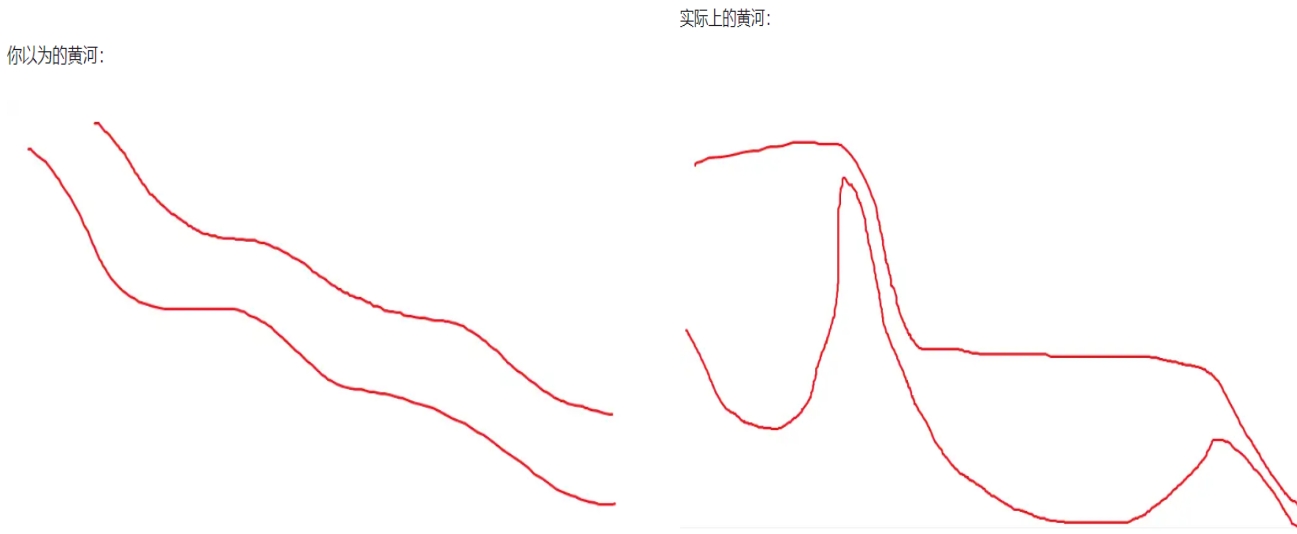

如果黃河真的是第一張圖的那樣,全程都只有持續向下的水流,的確很難會有魚生存。

即便有,也只能是在有大量亂石和水草的地方。

有過農村小溪捕魚經驗的知友就會知道,有固定魚群的地方,基本上只有水坑和洼地。

稍微有點急的溪流,就很難會有魚群在固定的地方出現。

即便出現,要么很快被沖往更下游的洼地,要么力爭上游,來到更上游的洼地。

正是因為淡水魚的生存環境,是一個一個通過湍急水流連接的洼地,所以淡水魚才進化出了逆水而游和洄游的習性。

每次大雨,上游都會形成更大或者新的洼地。

食物多(蟲子、植物果實等),天敵少。

除了基本的生存外,在上游產卵,生育后代,也會更有優勢。

小魚是很容易被沖走的,上游水流更緩,更小,不僅小魚不容易被沖走。即便被沖走,還會遇到很多洼地,有更多的生存機會。

基本上中小型魚類,都會在大雨、洪水中有逆水而游的習性。

但其實,沖回來的魚居多。

小時候大雨的時候,哪怕拿個竹兜放在小溪中,都能接到從下游池塘一路游上來,然后力竭再次被沖下來的魚。

能到上游的魚越少,也意味著到達之后,也越具有生存優勢。

至于像題主所說的,最終被沖到海里的魚也不是沒有。

最典型的就是鮭魚。

鮭魚祖先以前認為來自大海,但現在一般認為來自淡水[1] [2],最早6500萬年前就開始起源了[3]。

進入大海的鮭魚,可能是在1.6萬年前的美洲。

一群鮭魚熬過了第四紀冰期,終于迎來了生存的曙光。

但它們并不知道,隨著冰期結束,它們面對的是更加“鬼畜”的魚生。

隨著全球變暖,冰壩周期性破裂,發生周期性的洪水。

冰川+海水,一直持續了數千年,其中米蘇拉湖的冰洪就沖刷了哥倫比亞高原上百次。

絕大多數的鮭魚都滅絕了。

活下來的鮭魚,選擇冰川還是海水?

很明顯,從進化的角度來說,在海水中活下來的代價,比在冰川中的代價低很多。

我們可以想象,洄游鮭魚進化的過程。

這些鮭魚祖先遭遇冰冷洪水,先死掉了絕大多數。隨后部分進入海水,剩下的部分又死掉了絕大多數。最終,一部分體液滲透壓稍高的個體,扛過一段時間后,再次回到了淡水,從而得以繁衍生息。

當它們發展到足夠規模以后,再次遭遇冰冷的洪水。

經過不斷反復的淘汰選擇,經過N次迭代后,最終活下來的鮭魚,體液滲透壓越來越高,介于淡水魚和海魚之間,甚至還發展出了用鰓排鹽的能力。

它們不僅在海水中存活的時間變長了,而且由于生存淘汰率高,它們也進化出了非常強的繁殖能力。通過足夠高的繁殖數量,來平衡淘汰率高的問題。

同時,要保證足夠多的后代存活下來,也意味著需要洄游到上游,選擇食物充足、天敵少的區域。甚至,為了后代的生存,不惜犧牲掉自己。

就這樣,經過數千年的的進化,以太平洋鮭魚為首的洄游鮭魚也就誕生了。

或許,正是因為過于殘酷的進化過程,才讓鮭魚的繁殖,達到了自然界少有的高度內卷。

鮭魚父母橫穿800公里,以死亡為代價,終生產卵一次。

平均4000顆,大約只有1/5孵化,最終200條入大海,10條成功洄游,但最終只有2條到達出生地,正好一代代的不斷循環。

鮭魚會在河流中生存1~5年,才會進入大海,它們成長的保證,正是可以棲息的洼地、河床、河灣、水草、湖泊……

像鮭魚這樣進入大海,還能活下來的魚類,其實是很罕見的,需要復雜而特殊的進化成壓力。

絕大多數沖入海水的,除了少分再次回到淡水的,其它的自然是死了,再次進入自然大循環。

參考

1、McDowall R M. The origin of the salmonid fishes: marine, freshwater... or neither?[J]. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2002, 11: 171-179.

2、Evolutionary history of Pacific salmon in dynamic environments

3、Ramsden S D, Brinkmann H, Hawryshyn C W, et al. Mitogenomics and the sister of Salmonidae[J]. Trends in Ecology & Evolution, 2003, 18(12): 607-610.

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/1541.html

- 發表于 2025-02-07 10:33

- 閱讀 ( 336 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 祥子和虎妞的“第一夜”是怎么發生的? 287 瀏覽

- 中國歷史上,有哪些皇帝是終身制坐王位的? 194 瀏覽

- 十八世紀中期至十九世紀初,廓爾喀軍隊的戰史如何? 165 瀏覽

- 如何看待郭富城老婆方媛在意大利米蘭遭到搶劫? 151 瀏覽

- 為什么馬拉松比賽可以占用公共資源,馬拉松可以封路,暴走為什么不可以封路? 195 瀏覽

- 為什么寶寶腸脹氣都發生在黃昏夜晚上? 94 瀏覽