不能近親繁殖,說明物種演化有缺陷嗎?

不是。因為“近親繁殖會出現遺傳缺陷等問題”并不是普適的遺傳規律 —— 想想中學生物都學過的孟德爾豌豆,人家自己跟自己繁殖近親到極限了,不也活的很滋潤嗎?類似的,動物也存在雌雄同體自體受精來繁殖的現象(比如著名的模式生物線蟲Caenorhabditis elegans),也活的開心著呢。

甚至反過來,自然界還存在遠交衰退(outbreeding depression)現象,也就是遠親繁殖會導致后代有缺陷適應性下降的情況。

取決于種群基因多樣性分布,繁殖策略等等眾多因素,有些物種的近交衰退(inbreeding depression,即題述的近親繁殖導致遺傳缺陷導致后代適應性下降的現象)更明顯一點,有些物種的遠交衰退更明顯一點,不同的生物進化出不同的繁殖策略是很正常的事情。

要把基因延續下去,所以才選擇非近親遺傳。

如果生物都是純數學思維,每有一個后代,就是基因延續+1,而每次基因延續+1,都消耗自己的時間精力-1。

那如果是非近親繁殖,對于父母雙方,都相當于是+1,各自對本品系時間精力-1。

如果是近親繁殖,對于父母雙方,仍然相當于各自是+1,本品系時間精力-2。

從極端的情況來講,假如每只生物只能有一次機會繁殖,那近親繁殖的物種只能越來越少,最后都滅絕了。

所以,從數學角度來說應該是非近親繁殖更有利于基因延續。

如果是個隱性基因呢?看起來好像通過非近親繁殖就丟掉了??古代很多皇室講究近親結婚,目的就是保留某種自以為高貴的特征,像容貌、身高、發色、膚色等等。

我估計,這些特征大部分是隱形的,所以才罕見、才被他們自以為誤以為是“天選特征”。一旦停止了近親繁殖,馬上就會引入顯性基因,失去這個性狀。

但壞就壞在,致病基因如果真的嚴重,只要有一個基因突變,就可以造成致死、不育,然后就沒有然后了。

因此,為了想保留某個特定性狀,堅持近親繁殖,是一種很冒險的舉動。這一點,可以用一些基因數目來大致量化一下:

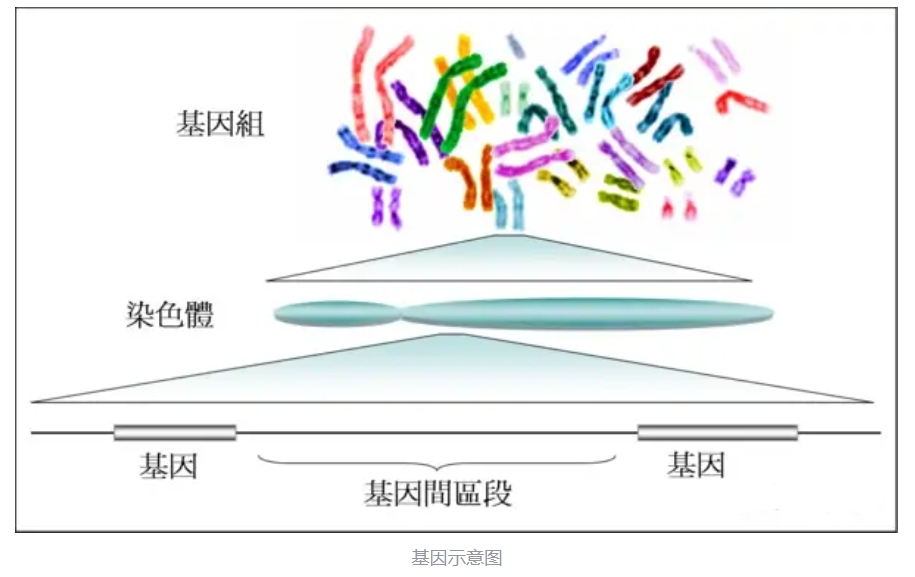

人類目前被定義的編碼基因有大概兩萬多個。所謂“被定義的編碼基因”,就是我們已經明確知道它們的基因序列、在染色體上的位置、啟動子、外顯子、內含子,可能發生什么樣的剪接,可能形成什么樣的蛋白質,大概有什么結構功能。

如果你下載人的基因組reference sequence,把所有的基因ID數一下,大約就是這兩萬多個蛋白編碼基因,外加幾萬個非編碼基因、調控序列、假基因等等。

在這兩萬多個編碼基因里,至今發現突變與疾病有關的基因高達五千個----這些致病基因的變異可能導致不同類型的遺傳疾病、或增加某些疾病的風險。

這里面包括很多有明確人體證據支持的單基因遺傳病,例如鐮刀狀細胞貧血癥----這樣的致病基因,發生在基因上的一個點突變、一小段缺失,就絕對致病。

還有很多基因,雖然沒有鑒定出在人體中的疾病,但在動物模型里被驗證為必須基因,也就是說,一旦功能缺失即使死。換句話說,就是這些基因突變的人類胚胎都沒有機會活到得病。

除此以外,還有很多基因,通過相關性的研究,發現可能成為造成特殊疾病的病因之一。就比如代謝類疾病,通過對病人進行大規模測序分析,發現PPARG、KCNJ11等基因突變可能會因為參與了脂肪細胞分化、胰島素分泌等功能,直接或間接增加糖尿病風險。

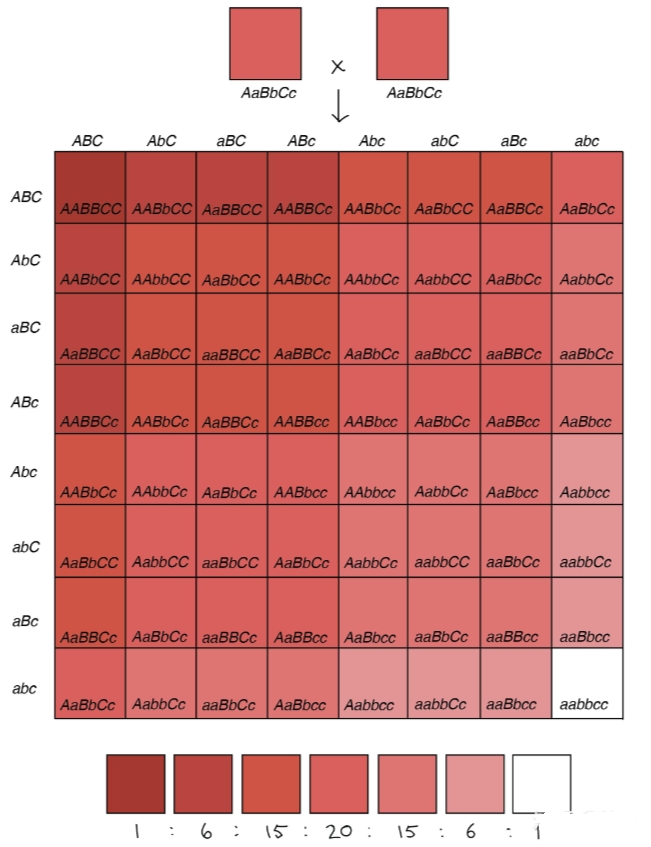

至于古代皇室近親結婚想保留的特征,比如說身高,粗略統計下來,與身高有關的基因大約是幾百個。當然這個統計是相當粗放的,包含了很多與激素分泌、骨生長有關的基因,功能遠不止影響身高。

所以,這個身高基因數目和致病基因數目的比例說明什么呢?

想通過近親繁殖積累“身高”這個優勢的效率,遠不如積累致病基因來得快。

歡迎收藏本站,獲取更多優質內容。如需轉載請保留本文地址。本文地址:http://www.zsliqing.cn/article/1006.html

- 發表于 2024-09-30 22:41

- 閱讀 ( 294 )

- 分類:討論熱點

你可能感興趣的文章

- 人民幣套息交易存在什么特點? 303 瀏覽

- 圣誕節真的是為了紀念耶穌的生日嗎? 218 瀏覽

- 細胞動作電位是怎么產生的? 200 瀏覽

- 為什么眼光短淺的人通常混得不會太好? 210 瀏覽

- 為什么河馬的皮膚看起來很厚實,但實際上卻非常嬌嫩? 175 瀏覽

- 會下鉆石雨的行星是? 24 瀏覽

推薦問題

- 寶寶吃完母乳睡的很短怎么辦? 1 回答

- 會計核算的基本前提是什么?它包括哪幾個方面? 1 回答

- 不方便試褲子腰圍怎么辦? 1 回答

- 植物人和腦死亡的區別? 1 回答

- 產后第一年苦還是高三苦? 1 回答

- 最怕熱的面料是氯綸,為什么? 1 回答