【已解決】 針對腫瘤患者,什么是靶向治療?什么是免疫治療?到底哪個好?各自利弊是什么?

最佳答案 2025-05-30 14:48

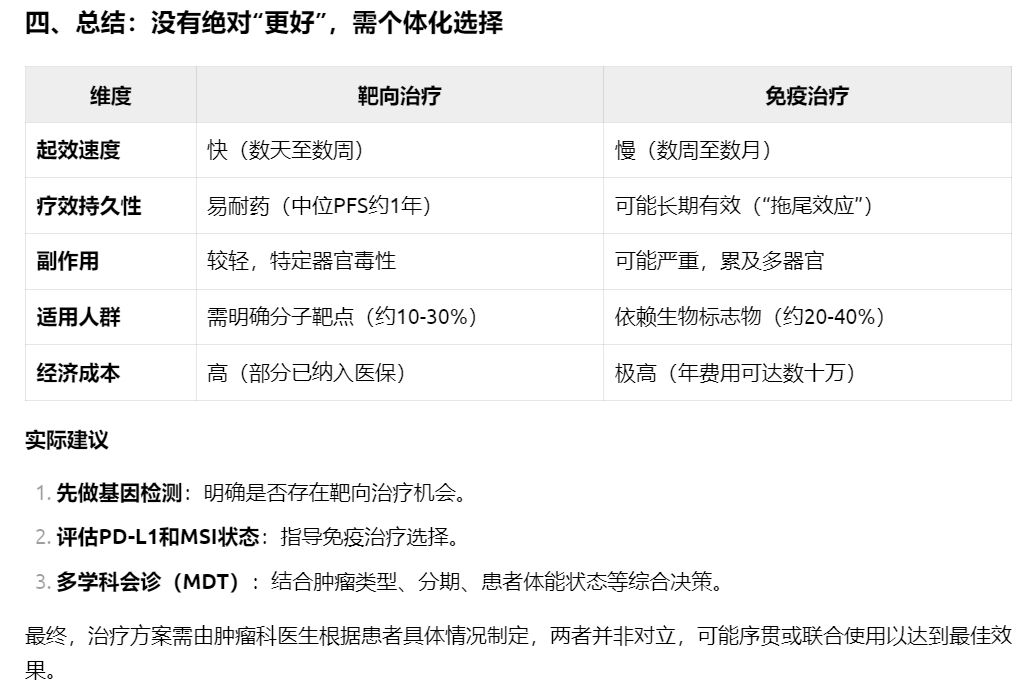

針對腫瘤患者的靶向治療和免疫治療是兩種不同的治療策略,各有其特點和適用場景。以下從定義、機制、優缺點及適用人群等方面進行對比分析,幫助理解兩者的差異和選擇依據:

一、靶向治療

1. 定義與機制

靶向治療通過針對腫瘤細胞中特定的分子靶點(如基因突變、蛋白質或信號通路)設計藥物,精準抑制腫瘤生長或促使其凋亡。例如:

- EGFR抑制劑(如吉非替尼):用于EGFR突變的肺癌。

- HER2靶向藥(如曲妥珠單抗):用于HER2陽性乳腺癌。

- BCR-ABL抑制劑(如伊馬替尼):用于慢性髓性白血病。

2. 優點

- 精準性高:針對特定分子異常,對正常細胞損傷較小。

- 副作用相對較輕:常見副作用包括皮疹、腹瀉等,通常比化療更易耐受。

- 起效快:對存在明確靶點的患者,可能快速縮小腫瘤。

3. 缺點

- 耐藥性問題:腫瘤可能通過基因變異逃逸(如EGFR-T790M突變),需更換新一代藥物。

- 適用人群有限:依賴特定的分子靶點,需通過基因檢測篩選患者(如僅約15%肺癌患者適用EGFR靶向藥)。

- 價格昂貴:許多藥物未納入醫保,長期治療經濟壓力大。

4. 適用場景

- 存在明確驅動基因突變或特定分子標志物的腫瘤(如EGFR突變肺癌、ALK重排肺癌、HER2陽性乳腺癌等)。

- 晚期或轉移性腫瘤的維持治療。

二、免疫治療

1. 定義與機制

免疫治療通過激活患者自身免疫系統(如T細胞)識別并攻擊腫瘤細胞。常見類型包括:

- PD-1/PD-L1抑制劑(如帕博利珠單抗):解除腫瘤對免疫細胞的抑制。

- CTLA-4抑制劑(如伊匹木單抗):增強T細胞活化。

- CAR-T細胞療法:改造患者T細胞靶向腫瘤抗原(用于血液腫瘤)。

2. 優點

- 持久性療效:部分患者可長期生存甚至達到“臨床治愈”。

- 廣譜潛力:適用于多種實體瘤和血液腫瘤(如黑色素瘤、肺癌、霍奇金淋巴瘤)。

- 免疫記憶:可能預防腫瘤復發。

3. 缺點

- 免疫相關副作用:可能攻擊正常組織(如肺炎、腸炎、甲狀腺功能異常),嚴重時危及生命。

- 有效率有限:僅約20-30%患者顯著響應,需通過PD-L1表達、腫瘤突變負荷(TMB)等標志物篩選。

- 超進展風險:少數患者腫瘤可能加速生長。

4. 適用場景

- PD-L1高表達或微衛星高度不穩定(MSI-H)的實體瘤。

- 對化療/靶向治療耐藥的患者(如晚期黑色素瘤、非小細胞肺癌)。

- 血液腫瘤(如CAR-T治療復發/難治性淋巴瘤)。

三、靶向治療 vs. 免疫治療:如何選擇?

1. 優先考慮靶向治療的情況

- 存在明確驅動基因突變(如EGFR、ALK、ROS1等)。

- 需要快速緩解癥狀(如腦轉移或嚴重壓迫)。

- 免疫治療禁忌(如自身免疫性疾病患者)。

2. 優先考慮免疫治療的情況

- 無明確驅動基因突變且PD-L1高表達或MSI-H。

- 腫瘤對傳統治療耐藥。

- 追求長期生存獲益(如晚期黑色素瘤的5年生存率可達40%)。

3. 聯合治療

- 靶向+免疫:部分研究嘗試聯合用藥(如抗血管生成靶向藥+PD-1抑制劑),但需警惕毒性疊加。

- 免疫+化療/放療:可增強免疫應答(如Keynote-189研究中的肺癌方案)。

請先 登錄 后評論

感謝您的支持,請隨意打賞。您的贊賞將鼓勵我繼續創作!

妙手回春

- 醫學知識歸納總結

- 1 關注

- 0 收藏,346 瀏覽

- 匿名 提出于 2025-04-29 10:27

掃碼關注微信公眾號

相似問題

- 懷孕早期做人流有哪些危害? 1 回答

- 尿路感染對女性有哪些影響? 1 回答

- 增重需要多長時間才能看到效果? 1 回答

- 大便質感與健康的關系是什么? 1 回答

- 蘋果可以改善視力嗎? 1 回答

- 蘋果可以緩解胃腸道感染嗎? 1 回答