【已解決】 云主機和云服務器,能一樣嗎?

最佳答案 2025-05-30 14:48

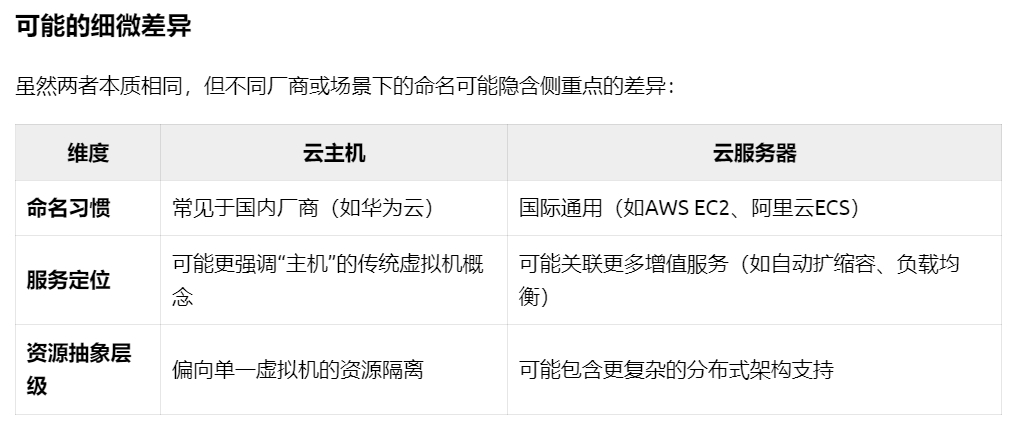

云主機(Cloud Host)和云服務器(Cloud Server)這兩個術語在大多數情況下可以視為同一概念的不同表述,但在不同場景或廠商的定義中,可能存在細微差異。以下是詳細解析:

核心共性

無論是“云主機”還是“云服務器”,它們的核心本質是相同的:

- 虛擬化技術:均基于虛擬化技術(如KVM、Hyper-V等)將物理服務器劃分為多個隔離的虛擬化資源單元。

- 按需分配:用戶可靈活選擇CPU、內存、存儲、帶寬等資源配置,并支持動態調整。

- 自助管理:用戶通過控制臺或API自主創建、啟動、停止或刪除實例,無需物理維護。

- 服務模式:屬于IaaS(基礎設施即服務),提供計算資源的底層支持。

實際應用中的建議

- 關注廠商定義:不同云服務商可能對兩者有自定義解釋,需直接查看產品文檔。例如:

- 阿里云的ECS(Elastic Compute Service)明確稱為“云服務器”。

- 騰訊云的CVM(Cloud Virtual Machine)同樣對應“云服務器”。

- 結合上下文:如果技術文檔中混合使用兩者,通常無需糾結術語差異,更應關注具體配置(如實例規格、網絡類型等)。

- 功能對比:若某廠商同時提供“云主機”和“云服務器”,需仔細區分(可能是不同產品線,如基礎型 vs 高性能型)。

總結

- 本質上相同:兩者均為云計算中的虛擬化計算資源,核心功能和使用場景一致。

- 差異源于廠商術語:名稱不同通常源于市場策略或習慣,而非技術區別。

- 選擇關鍵點:應關注實例規格(如CPU型號、存儲類型)、網絡性能、價格及附加服務(如備份、安全組),而非名稱本身。

因此,在實際使用中,可將“云主機”和“云服務器”視為同義詞,但需根據具體廠商的產品說明確認細節。

請先 登錄 后評論

感謝您的支持,請隨意打賞。您的贊賞將鼓勵我繼續創作!

百科搬運工

- 行走的百科全書

- 1 關注

- 0 收藏,504 瀏覽

- 匿名 提出于 2025-03-07 21:29

掃碼關注微信公眾號